Ya he llegado al fin del mundo, a esa costa en la que durante milenios se sospechaba que, bañada por el mar de las tinieblas, acababa la tierra y comenzaba el inframundo. Ese lugar olvidado por los vivos al que viajaban los muertos, el Hades de los griegos o el Finisterrae de los romanos.

Y me he encontrado lo que siempre me encuentro en estas épocas: mucha humedad, mucha lluvia y poca, muy poca gente. Lo bueno de estos pueblos semidesiertos es la inmediatez. En menos de un día ya he visto a todas las personas que quería ver, aunque las novedades escasean ya me han puesto al día de buenas y malas nuevas.

Y, ahora, ya puedo dedicarme a mi recogimiento, a los largos paseos en solitario, a las largas siestas y a las largas horas viendo pasar lentamente el tiempo que, por aquí, discurre con paso cansino, como si no deseara terminar nunca su peregrinaje.

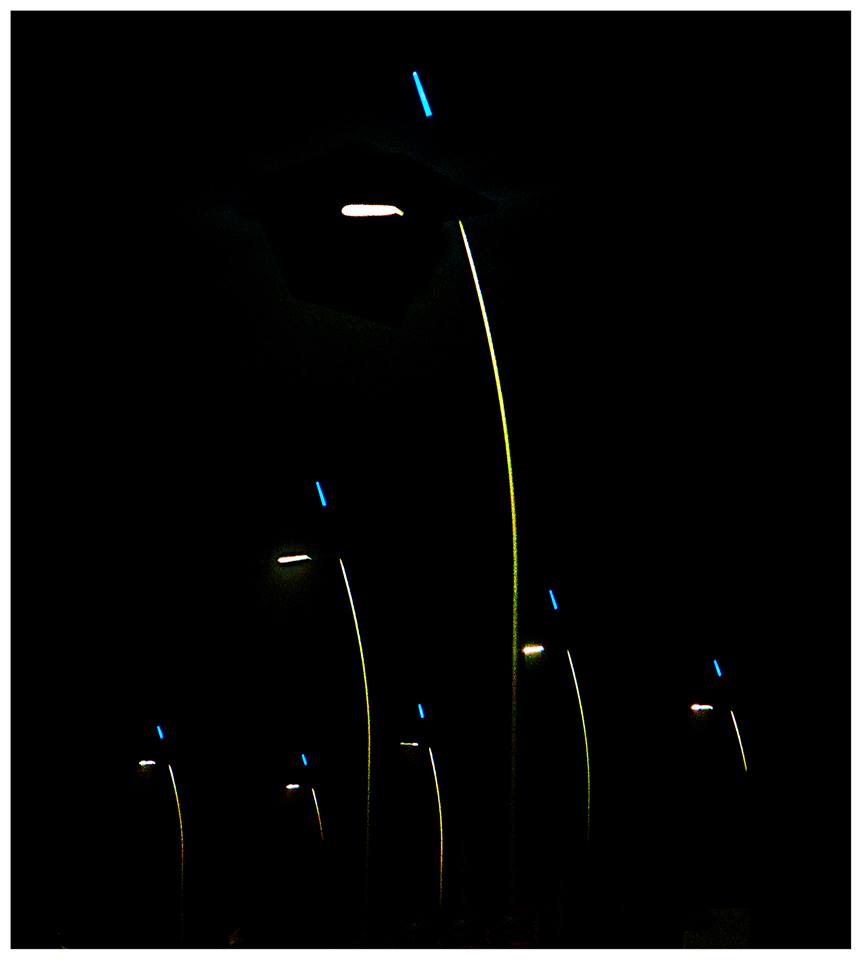

Y ya que estoy metido en faena, sin nada más acuciante a lo que dedicar mi tiempo, miro esta foto, estas farolas desordenadas en las que había depositado mis esperanzas en el concurso de “líneas de luz”, pero que no han convencido al jurado y las vuelvo a mirar y de tanto mirarlas llego a la conclusión, como siempre que miro muchas veces una foto que, quizá, tuvieran razón los jurados y esta fotografía no mereciera más que ese 8 con el que me han calificado.